Texto incluido en la revista «Archivo de prácticas colaborativas» nº 01 (Madrid, Instituto Do It Yourself), que se presentará en Madrid el miércoles 15 de febrero a las 19:00 en la librería Traficantes de Sueños (Duque de Alba 13, Tirso de Molina).

Cartel para la huelga de arte 2000-01, 1999

.

Uno de los fenómenos más significativos que han sacudido el medio artístico en los últimos años ha sido la constitución de un espacio de expresión basado en prácticas “comunitarias”, “colaborativas” o “participativas” con un propósito político emancipatorio, y su progresivo reconocimiento institucional a través de estudios académicos, proyectos curatoriales y asignaciones presupuestarias. La irrupción de estas prácticas en la escena oficial resulta relevante no tanto por su volumen, ni sólo por haber establecido el marco de un nuevo género de producción estética, ni siquiera por la medida en que pueden haber forzado la ampliación del campo de lo artístico para incorporarlas, sino porque en su propia formulación, planteamientos y estructura, dichas prácticas cuestionan y contravienen seriamente en su horizonte radical el funcionamiento tradicional de la institución artística.

Lo que se ha dado en llamar “arte colaborativo” no es un movimiento ajustado a unos principios formales que aglutine a una corriente homogénea de creadores. No es un estilo. No supone tampoco una moda, es decir un relato concebido de antemano para la obsolescencia. Hay que evitar sobre todo su conversión en una nueva marca proveedora de la industria cultural. Intentaré mostrar que el “arte colaborativo” constituye una de las expresiones más consolidadas y socialmente aceptadas de una transformación cultural de hondo calado que configura una nueva conciencia histórica: un cambio de valores, una resignificación de los discursos y una emergencia de modos de acción que no tienen por qué ser funcionales a la lógica capitalista ni ajustarse a los principios que definen la vieja esfera autónoma del arte, por más que se apropien de sus instrumentos y de sus recursos.

Hay que tener cuidado cuando se afronta una realidad tan disruptiva y atender a su configuración antes que a los supuestos que parecen definirla. Lo que hoy se categoriza como “arte colaborativo” tiene un perfil confuso y demasiado heterogéneo, que abarca desde proyectos sinceramente comprometidos con determinadas causas políticas o sociales hasta cócteles de marketing empresarial debidamente mezclados y agitados, pasando por los intentos estratégicos de cabalgar las instituciones y desviar sus recursos para promover el cambio social. Como ocurre con todo campo emergente, las fronteras del arte colaborativo se encuentran aún poco establecidas, desplazadas constantemente por nuevas interacciones, pendientes de sus propios procesos. Al mismo tiempo, los intentos de codificación realizados desde la crítica pueden condicionar el desarrollo espontáneo de estas prácticas y cerrar vías de experimentación que no se ajustan al modelo propuesto por la teoría. Partimos de una asunción no esencialista del concepto, sin pretender por tanto definirlo ni establecer de antemano sus condiciones mínimas, sino interpretando su emergencia y permanencia en función de un desarrollo histórico que le ha permitido configurarse como lo que es actualmente; puesto que como ya hemos apuntado, el arte colaborativo no sólo se encuentra en cuestión todavía, sino que su misma constitución y funcionamiento cuestiona y problematiza la propia noción de “arte”.

De ahí que muchos prefieran hablar de “prácticas artísticas” y no de una actividad sustantiva dentro del mundo del arte. Procuraré aquí evitar el eterno e insidioso debate sobre lo que constituye la esencia de la actividad artística, actualizado cada vez que el arte se transgrede a sí mismo generando el mismo aburrimiento que su muerte mil veces anunciada, pues no pienso que exista esa esencia que le aportaría un carácter absoluto, y la noción de posteridad a la que tantas veces se apela no es más que una convención lingüística, una metáfora cultural que acabamos asumiendo de la misma forma que asumimos la contingencia del orden social. En lugar de ello trataré de interpretar los fenómenos que les han dado lugar, el carácter de sus “obras”, que desde principios del siglo XX dejaron de ser necesariamente objetos de contemplación para transfigurarse en acciones efímeras, procesos abiertos, paradojas culturales irreductibles, etc.

Y es que no existe un valor absoluto que dé sustancia al arte salvo su propio desbordamiento. Lo que es valioso en el arte no es la armonía entre las partes ni lo sobrecogedor de las representaciones: para eso están los paisajes, los cuerpos y el cielo estrellado. Lo que puede ser bello en el arte es su indeterminación, esa realidad oculta que transpira entre las costuras de nuestra visión del mundo y que de vez en cuando irrumpe para cuestionarlo todo.

La trampa de la separación

De hecho, la historia del arte moderno es breve y melancólica: no abarca más de dos siglos, es decir que ni siquiera cubre el segmento histórico que categorizamos como moderno, y sus producciones están marcadas por una rápida obsolescencia. La afirmación del arte como esfera de producción de sentido, emancipado de su servidumbre al poder político y religioso, se encuentra vinculada a la construcción de los estados nacionales y al acceso de la burguesía industrial a la hegemonía política y cultural, bajo las determinaciones de progreso y autonomía. Contra un sentido trascendente y fijado de antemano que exalta el orden dominante y determina el lugar de cada uno en la escala social, el arte surge como un nuevo orden figurativo que antepone el momento creativo al reproductivo, con la vocación revolucionaria que extrae de su origen, y se reserva un espacio de reflexión incondicionado para preservar su libertad.

Pero este producto histórico que acabaría consolidándose como “mundo del arte”, estuvo marcado desde su origen por el síndrome de la separación, que se convirtió en fuente de todas sus contradicciones. Separación, en primer lugar y fundamentalmente, entre las representaciones y el mundo real, presentando estas representaciones como refugio ideal de una sensibilidad distinguida o como juego soberano de una libertad que no conoce límites porque no atiende a ningún compromiso. Es el “arte por el arte”, la primera manifestación de la cultura moderna que hace de éste una esfera sin servidumbres, pero también sin consecuencias, porque ha perdido toda conexión con la “vida”. Las vanguardias de principios del novecientos intentaron por varios medios atacar y superar esta lógica de la separación, a través de la cual el arte adquiere su autonomía, y que lleva aparejadas otras separaciones derivadas que reflejan la ideología del sistema productivo en el que se inscribe:

1. Separación entre los individuos humanos que componen el cuerpo social. Esta separación es la que justifica el individualismo como característica singular del sistema, que promueve la competencia antes que la colaboración y se expresa de forma ideológica en la separación entre artista y público, entre emisor y receptor, o entre productor y consumidor según el esquema del viejo capitalismo. Además de establecer un marco unidireccional de comunicación, donde al espectador solo le queda apreciar y asentir respecto a aquello que ha sido dispuesto para su goce e indoctrinación, esta distinción justifica la división entre clases, entre aquellos capaces de acceder a la producción de representaciones y los que están condenados a reproducirlas en un mundo figurado por otros. La expresión más extrema de esta separación la constituye la figura romántica del “genio”, ese ser ungido por el espíritu cuya originalidad le convierte en la medida de todo valor estético, y a su firma en la marca que imprime ese valor. Contra esta concepción trascendental del artista se levantaba ya en el siglo XIX Isidore Ducasse defendiendo que “la poesía debe ser hecha por todos”, y que “el plagio es necesario, el progreso lo supone”, lemas que fueron asumidos como propios por diversos movimientos artísticos del siglo XX. El ready-made dadaísta y la escritura automática surrealista, así como sus experimentos de escritura colectiva, apuntaban a también a esta cuestión. De forma más general, una de las líneas experimentales de las vanguardias, en consonancia con su orientación política, era la promoción del trabajo colectivo, reuniéndose en torno a equipos o movimientos que aglutinaban el sentido más allá de la inspiración del artista individual.

2. Separación entre la producción cultural especializada y los movimientos sociales que buscan la emancipación. La imagen de esta separación es la del esteta decadente y rebelde que rechaza toda socialización en base a la pureza de sus ideales, tanto como la del revolucionario refractario a todo intento de intervención en este campo por su carácter burgués. Las vanguardias surgieron en gran medida como reacción frente a esta separación, particularmente funesta porque arrebata al arte su determinación utópica, situando su práctica artística en el marco del “movimiento más general de liberación del hombre” y tomando posición ante los turbulentos acontecimientos sociales de su época, incluida una guerra mundial y una gran recesión económica. Así, mucho antes de que surgiera un arte definido específicamente como “político”, no se puede entender la historia del movimiento surrealista internacional sin sus encuentros y desencuentros con el partido comunista, ni la del dadaísmo sin su veta anarquista, ni la de los constructivistas rusos sin su compromiso con la revolución socialista. Los futuristas llegaron incluso a definir un cierto fascismo utópico basado en la mecanización, más enfocada a la conquista del hombre y la naturaleza que a la liberación del trabajo. Toda esta militancia cultural se desarrollaba en cualquier caso en un plano enunciativo y testimonial y el artista apenas llegaba a prestar su prestigio como creador a la causa, sin alcanzar a producir dispositivos políticos verdaderamente transformadores de la conciencia. Esta brecha entre la praxis política y cultural, de la que en gran medida fue culpable el propio Marx al relegar el arte a una superestructura inocua, fue denunciada más tarde por los situacionistas, que pretendían restaurar desde su práctica la unidad perdida entre el arte revolucionario y los movimientos de transformación social.

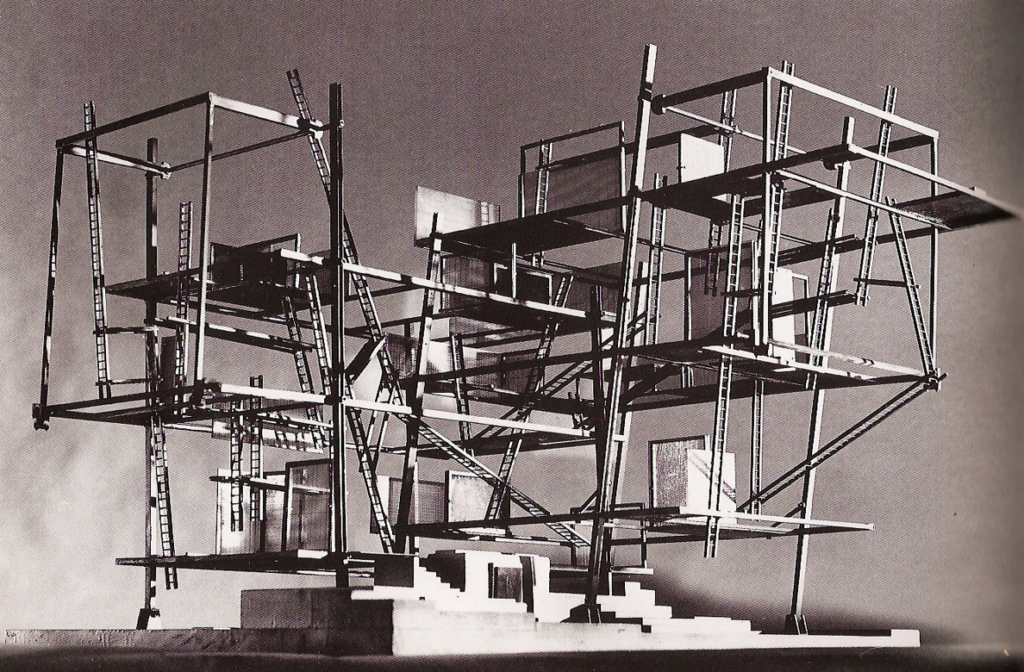

3. Separación entre las diversas artes, entendidas como trayectos autónomos en la búsqueda de la excelencia, que justifica la especialización social e instituye el conocimiento aparcelado, incapaz de acceder a una visión integral del mundo. El proyecto de obra de arte total, formulado por los románticos en los albores de la institución, apuntaba ya con nostalgia a la recuperación de esta unidad perdida, haciendo concurrir a las diversas artes en la producción de un mismo efecto que restaurase el poder catártico del arte y su significación para la comunidad. Pero más allá de la incorporación de las seis artes canónicas que proponía Wagner en un solo espectáculo que resucitase la catarsis griega, e incluso de los experimentos pedagógicos de Brecht, en el siglo XX se aspiraba sobre todo a incorporar las técnicas en la producción de experiencias integrales, multiplicando con ellas el poder expresivo del arte y su alcance social aplicadas por ejemplo a la arquitectura y el urbanismo. Durante algún tiempo se quiso ver también en el cine, el llamado séptimo arte, la síntesis sensible a la que la obra total aspiraba, y se llegó incluso a trabajar con experiencias multisensoriales e inmersivas que preconizaban lo que hoy conocemos como “realidad virtual”.

4. Separación entre el signo y su referencia, que junto a ser la más eficaz y dañina de las separaciones que introduce el orden capitalista para su propio sostenimiento, convirtiendo el signo en mero objeto de consumo destinado a perpetuar el ciclo de la producción o en propaganda mercantil con el mismo objetivo, sienta también las bases necesarias para un ejercicio destituyente de los lenguajes, y abre la puerta a la reivindicación de un uso constituyente de los mismos basado en la praxis enunciativa en contextos específicos. Veremos más adelante en qué condiciones podría darse este uso. Esta ambigüedad es la misma que Walter Benjamin atisba cuando señala a propósito de la desaparición del aura: “la técnica reproductiva desvincula lo reproducido del ámbito de la tradición. Al multiplicar las reproducciones pone su presencia masiva en el lugar de una presencia irrepetible. Y confiere actualidad a lo reproducido al permitirle salir, desde su situación respectiva, al encuentro de cada destinatario. Ambos procesos conducen a una fuerte conmoción de lo transmitido, a una conmoción de la tradición, que es el reverso de la actual crisis y de la renovación de la humanidad.”

Critique de la Separation, 1961

En definitiva, el arte que se ajusta a la lógica productiva de la separación que garantiza su autonomía entra en contradicción con el ideal que nutre su origen: su aspiración de totalidad.

El sentido como desbordamiento

El arte de inspiración moderna, como espacio de construcción cultural cuya naturaleza consiste en buscar constantemente su propio desbordamiento, choca en esta pretensión con su propia autonomía, que por una parte le asegura un espacio incondicionado de libertad, pero por otra lo relega a un ámbito separado, con una estructura cerrada e incapaz de intervenir eficazmente en la producción de lo real. Los artistas modernos, conscientes de este enclaustramiento y de su posición con respecto a la institución, han intentado producir este desbordamiento desde los distintos planos sobre los que se construye la comunicación. Todo el ciclo artístico del siglo XX constituye la proyección de este propósito de superar las barreras de la codificación institucional mediante prácticas que apuntan cada vez más a sus bases.

En un primer momento esta búsqueda tuvo carácter contenidista, proyectándose sobre el plano semántico de la producción de obras. La representación plástica dejó de ser monopolio de los dioses o de los reyes. Frente a las clásicas escenas míticas o bélicas destinadas a ritualizar momentos fundacionales de la civilización, emergieron representaciones de escenas domésticas, proletarios cansados y aburridos camino del trabajo, individuos marginales y deformes, animales muertos, etc. que de esta forma se veían dignificadas y elevadas a la visualidad como parte de la cultura. Con las vanguardias esta búsqueda se desplazó hacia el plano sintáctico bajo el supuesto de que lo que es expresable y representable lo es en virtud de un lenguaje y una forma determinada, de modo que interviniendo sobre los códigos podía perturbarse o ampliarse el campo de lo real.

Y efectivamente, lograron ampliar el campo de lo artístico produciendo una cultura formal que no trastornaba decisivamente el funcionamiento de la institución, pero sí que se distanciaba de la conciencia ordinaria de la gente y en particular de los movimientos sociales que compartían con el arte su pretensión revolucionaria y transformadora. Con la irrupción de los medios de comunicación masivos, el público que no entendía en profundidad los complejos avatares y vicisitudes que se estaban produciendo en el plano de la representación encontró una nueva escena, sencilla y conformista, sobre la que proyectar sus mitos y aspiraciones. Se abrió entonces la brecha entre “cultura de masas” y “cultura de élite”, quedando el arte reservado a una práctica especializada incapaz de producir ya un efecto político que no fuese el de distinción, apuntalando ideológicamente la división entre clases.

Tras la ampliación institucional del campo artístico que neutraliza los intentos subversivos de las vanguardias, muchas de las cuales buscaban restituir las implicaciones políticas del arte, se produce un tiempo de impasse en las prácticas de desbordamiento. Pareciera que el arte hubiese agotado sus recursos y que se hubiese cerrado su ciclo revolucionario, limitándose a ejercer una función testimonial. No es hasta mediados de siglo cuando empieza a abrirse un nuevo campo de acción que se expresa a través de diferentes síntomas que convergen.

El vagón de tercera, 186?

Los usos lingüísticos

Al hilo de las investigaciones de Austin, Grace, Searle y otros, a finales de los años cincuenta empieza a configurarse una disciplina lingüística que ya no pone el acento en el contenido semántico de los enunciados, ni tampoco en los significantes según el esquema tradicional del estructuralismo, sino en los usos que realizamos a través de los “actos de habla” que se ejecutan en contextos específicos. La pragmática se constituye en ciencia con un objeto propio y crece por todas partes el interés hacia la dimensión material del lenguaje y la atención a los contextos e implicaciones históricas, psicológicas y sociales que determinan la forma en que lo utilizamos, creándose rápidamente en la universidad departamentos dedicados a investigar este área. La idea fuerte de esta disciplina es que los actos de habla no son simplemente informativos o explicativos, sino ante todo realizativos, tal y como expresa el título del libro más celebrado de Austin Cómo hacer cosas con palabras, y en consecuencia incorporan numerosos factores contextuales (situaciones) que determinan su interpretación. La palabra se hace verbo, y no sustantivo. Poesía, más allá del discurso.

Este desarrollo teórico encuentra su paralelismo en el campo artístico desde finales de los cincuenta en la actividad de diversos grupos de la postvanguardia que buscaban en Europa la salida a la situación de estancamiento del arte y de reflujo de las las luchas emancipatorias tratando de restituir la unidad que antaño inspiraba a ambas. Entre ellos, quizá el que mayor proyección e influencia alcanzó con el tiempo sea la Internacional Situacionista, un grupo fundado a partir del reciclaje de propuestas de diversos colectivos (COBRA, letristas, surrealistas revolucionarios, Bauhaus disidente). La principal herramienta con la que ellos pretendían según sus propios términos “realizar el arte” consistía en la construcción de situaciones, es decir de momentos vividos con capacidad para transformar la vida concreta de las personas, allí donde el arte producía objetos cerrados sobre sí mismos y dispuestos para su contemplación pasiva. Estos momentos tenían forzosamente que producirse de forma colectiva e implicaban, además de la integración de todas las artes, la aplicación de todos los avances técnicos y científicos en su construcción. Ellos no creían que esto pudiese hacerse desde el plano institucional, aceptando desarrollar su actividad dentro de los canales de producción, difusión y consumo artístico, por lo que en su programa estético figura la necesidad de acabar de una vez por todas con un arte que llevaba décadas en fase de descomposición y que había conseguido domesticar en su esfera el impulso utópico y la imaginación rebelde, abriendo así un vacío que permitiese desarrollar otro tipo de prácticas que, sin renunciar a los recursos ni a las motivaciones que expresa el arte, escapase de todos sus condicionamientos. El horizonte de estas prácticas consistía en la producción de un “urbanismo unitario”, que evoca la idea romántica de “obra total”, rompiendo con todas las separaciones para producir “otro espacio para otra vida”.

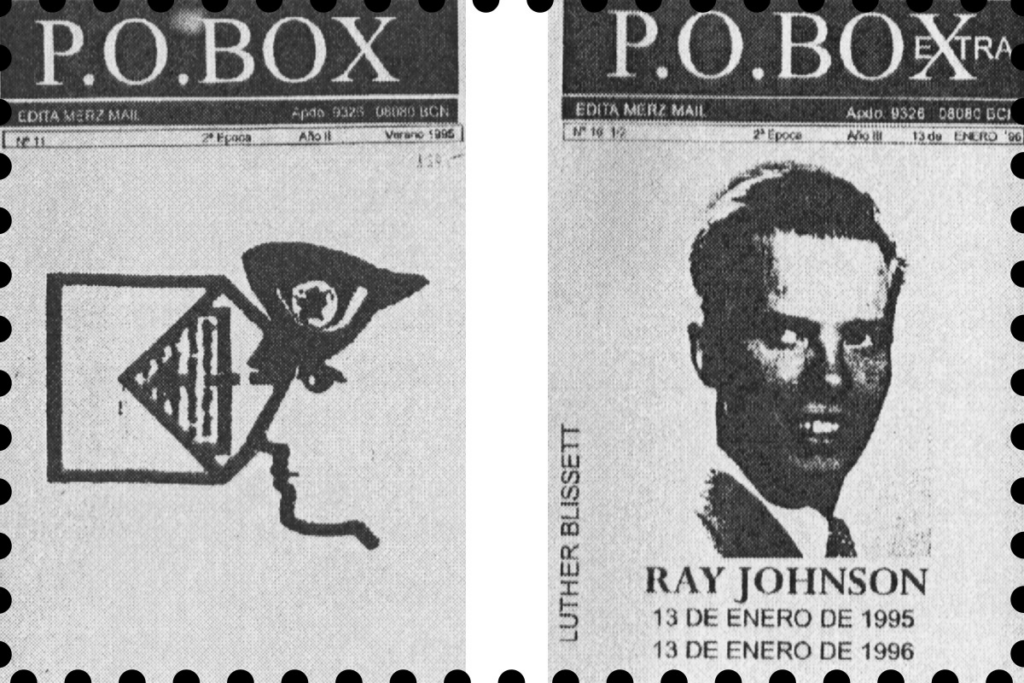

Por último, de manera al menos sintomática, empiezan a gestarse en estos años redes de producción e intercambio simbólico que, sin ser originales en sus propuestas, sino partiendo de planteamientos estéticos desarrollados por las vanguardias y de algunas de sus formulaciones utópicas (participación universal en el hecho poético, fusión del arte con la vida, disolución de la identidad en el proceso colectivo), saltan por encima de la mediación institucional y empiezan a desarrollar subculturas experimentales a partir de un marco de referencias propio que no es sólo procedimental, sino que está cargado de contenido político y genera una suerte de militancia cultural difusa. Ray Johnson funda la New York Correspondance School y populariza el concepto de arte-correo, un género artístico vinculado a la generación de objetos para ser enviados a otros artistas a través de la red postal sin ninguna otra mediación institucional. Su ejemplo es replicado por Fluxus y ampliado a otros soportes sonoros o visuales y empiezan a generarse redes internacionales de arte correo que, en su espíritu, confluyen en una red única, la “ethernal network”, que abarca a todos los artistas implicados en un omnipresente, incansable y proliferante proceso de creación colectiva. “El arte por correspondencia expresa por lo general un rechazo claro de las opiniones de la crítica y de las reglas del mercado del arte, propone una participación democrática y una confrontación cultural descentralizada”, explica Pere Sousa a propósito del mail-art. “(…) Pero aún más estimulante es el contacto íntimo y personal, la posibilidad para cada uno de los networkers de tejer una red de contacto a su medida para desarrollar concretamente sus intereses y proyectos personales, para encaminar un diálogo sobre una base igualitaria con otros artistas lejanos que viven en diferentes realidades.”.

El alcance de estas propuestas resulta marginal en su origen, y su proyección en el mercado será por supuesto nula. Durante décadas mantendrán resignadamente la antorcha encendida en las catacumbas del underground, pero en la medida en que resultaron capaces de generar una escena alternativa al sistema artístico, a los condicionamientos del mercado y a los propios medios de comunicación, su potencia de apertura resultará extraordinaria a la larga y se multiplicará con cada interacción. No resulta descabellado detectar su reemergencia en las consignas punk que invitan a tomar la realidad por la propia cuenta (“Do It Yourself”) y que desataron un movimiento juvenil de autoedición y autoproducción creativa cuya relevancia no suele tomarse en cuenta cuando se analizan las rupturas en el plano de la representación acontecidas a finales del siglo pasado. Ni resulta descabellado tampoco ver en su dinámica la prefiguración artesanal de las redes sociales.

Un cambio de paradigma estético

Hacia mediados del siglo pasado se produce por tanto un punto de inflexión cuando empieza a cuestionarse el tipo de enunciados que produce la actividad artística desde un plano pragmático, interesado en los usos y los contextos. Es decir, empiezan a cuestionarse los modos de producción, difusión y recepción de las artes, y con ello también la propia naturaleza de la “obra”. Este cuestionamiento, inicialmente tímido y marginalizado, empieza a abrirse paso a través de prácticas alternativas que en muchos casos rehuyen plantearse como “artísticas” y se oponen frontalmente a los usos institucionales.

Desde la perspectiva del viejo paradigma estético, el arte constituye un tipo particular de lenguaje con una función propia (a menudo reducida al simple ejercicio retórico), pero que se ajusta al patrón comunicativo clásico, basado en la transmisión mecánica y unidireccional de un mensaje que parte de un emisor y es reproducido por un receptor dentro de un contexto que incorpora ruido insignificante. Este paradigma comunicativo entró en crisis al aplicarse la investigación a los usos prácticos del lenguaje más allá de sus estructuras, con el consiguiente interés por el contexto y por el papel de la escucha en la construcción del sentido, y sobre todo por la captación de la comunicación como proceso abierto y no como objeto reificado.

Lo primero que se pone en cuestión es el papel absoluto del emisor, que en el ámbito de las artes es el artista individual cuya firma produce valor, supuestamente legitimado por su estilo personal cuando no por mandato de una inspiración trascendente. En su versión romántica, y por tanto idealista, y por tanto extrema, se identifica al artista como “genio”, en su doble acepción de espíritu de la comunidad y de persona dotada de los poderes especiales que le habilitan no ya para traducir los deseos colectivos, sino incluso para dictarlos a través de sus representaciones.

Frente a ella ya las vanguardias exhiben la creación colectiva como alternativa al sujeto único en su doble faceta productiva y propietaria, proclaman que la dignidad del artista es extensible a todo el mundo, pues todos abrigamos ese potencial creador que nos hace humanos, e invitan a la participación generalizada en la construcción de nuestras referencias simbólicas. La condición de espectador es pues la segunda categorización que el nuevo paradigma pone en crisis. De ser una instancia pasiva, que practica la conformidad y sucumbe a la alienación de la admiración y el aplauso, el espectador es invitado a la “participación” como acto de sublevación contra el orden simbólico dominante. Se pasa de una lógica creativa basada en el momento productivo originario, en el poder del artista para emanar belleza y significado, a dar una importancia creciente al momento de la recepción, de modo que la obra no se ve completamente realizada sin el concurso del espectador, que le dará su sentido final.

Ello abre la puerta al desarrollo de obras procesuales y abiertas, donde la interacción del público resulta fundamental para el logro del efecto comunicativo. Aunque al principio esta idea de interactividad resulta un poco ingenua, dependiente de un juego combinatorio que viene establecido en el diseño del proceso, en su formulación ideal y más lograda cada interacción concreta abre nuevas posibilidades de desarrollo, en una dinámica fractal que simula los modos reales de transmisión cultural. Ya no estamos frente a un objeto único, duradero, cerrado en su estructura (un cuadro, una escultura, un poema), sino ante un dispositivo abierto, efímero, progresivamente desmaterializado y sensible a las particularidades de cada nueva situación.

Todo ello tiene consecuencias para las demás instancias comunicativas. No sólo la obra, sino los propios códigos que la rigen se hacen flexibles en función del contexto, que deja de ser un simple medio de transmisión para determinar de forma creciente el sentido. E incluso el ruido que amenaza la estabilidad de la obra se ve incorporado al proceso como instancia significante, de forma que no se busca a través de ella el acuerdo y la aceptación, sino la representación del conflicto.

Prácticas realizativas

No es hasta los años setenta, sin embargo, cuando empiezan a formularse explícitamente desde el campo del arte, a partir de la reflexión sobre la función del “arte público”, un “nuevo género” de prácticas contextuales y participativas orientadas hacia la transformación social, es decir hacia un uso político y pretendidamente realizativo de los lenguajes artísticos, en lo que puede entenderse como una reacción institucional a manifestaciones emergentes vinculadas a las contraculturas y a la lucha por los derechos civiles.

El contexto galerístico era lo que tradicionalmente transformaba cualquier objeto en ready-made y cualquier acción política en performance. La calle en cambio constituye un contexto neutro donde el valor de las representaciones que aspiran a reconocerse como manifestaciones artísticas tiene que justificarse en base a una performatividad fáctica, es decir a su capacidad para incidir en las condiciones de su producción y, en su aspiración última, para transformarlas. De aquí nace la reflexión en torno a la producción de representaciones “específicas para el lugar”, en un primer momento marcadas por la atención a las peculiaridades del espacio físico y su historia desde una perspectiva visual y monumental. Éste sigue siendo un uso cultural enfocado a la memoria y al rito, a la afirmación de la identidad del lugar y a su reproducción en la historia. A medida que se profundiza este debate, entran en juego las relaciones sociales como determinaciones fundamentales del contexto y se problematiza también la relación de la práctica artística con los modos institucionales y aquellas realidades que los cuestionan, ya sean movimientos sociales que lo hacen positivamente o aquellas realidades de exclusión que expresan su negatividad. El contexto se difumina en su concepto, se desmaterializa por decirlo de forma inexacta, ya que lo que se demuestra es que el signo es una realidad material cuando se atiende a sus usos.

Si la clave de las fuertes conmociones que sufre el régimen artístico en las últimas décadas tienen que ver con el cuestionamiento de su autonomía, el hilo conductor del cambio de paradigma lo tiene con su carácter “relacional”. En la medida en que todo acto comunicativo resulta afectado principalmente por la situación o el contexto, y en que su contenido es esencialmente dialógico, la obra de arte ya no es más un producto acabado, marcado y cosificado para el consumo reproductivo, sino un desarrollo abierto que multiplica las relaciones y que trata de producir nuevos modos de relación. El valor de la forma o representación ya no reside en sí misma, en la interna armonía de sus partes, sino en su proyección sobre la realidad social en la que se manifiesta, ya sea visibilizando determinadas problemáticas, empoderando a las comunidades que las padecen o creando estructuras que las neutralicen a largo plazo.

Lo relacional no da completa cuenta sin embargo desarrollos derivados y anclados en la experiencia que apuntan hacia el cambio social con un propósito político, ni define de manera distinta las prácticas que se inscriben de manera más clara y consciente en el nuevo paradigma. A fin de cuentas el enfoque relacional en las artes ya se formula en la Ilustración y es difícil concebir la práctica artística misma, todo eso que llamamos arte, más que como una forma de comunicación y por tanto de relación. Se han propuesto desde la crítica diferentes etiquetas para abarcar esta diversidad de prácticas emergentes todavía no hegemónica: “arte comunitario”, “desarrollo comunitario basado en el arte”, “arte colaborativo”, etc. Propongo el término “prácticas realizativas” como el que mejor define este horizonte de apertura que parte de lo relacional y se expresa de manera más convincente en lo colaborativo. Como el propio título indica, las prácticas realizativas se afirman en la materialización del signo artístico, en su fusión con momentos y procesos vividos y en la apertura de nuevas realidades que rompen el flujo determinado de los acontecimientos interviniendo activamente sobre el contexto. Lo realizativo en el arte atiende menos al resultado que a sus consecuencias. En este sentido siempre ha sido un elemento activo en las artes, muchas veces activado por el escándalo y la censura. Lo novedoso en las prácticas realizativas es la búsqueda consciente de este elemento y su consagración como clave medular del juicio estético.

Reflejos o contratipos

La proyección de las prácticas realizativas sobre su contexto socioeconómico más amplio no debería ser armónica, sin embargo. Ésta es la clave que determina hoy su negatividad. El contexto condiciona las relaciones, y la propia institución artística se halla en un determinado tipo de relación con la institución política, que junto a las grandes corporaciones que blanquean dinero a través de sus fundaciones bajo el pretexto de llevar a cabo una “obra social” o “cultural” sostienen toda su estructura. Transformar y superar este contexto sería la finalidad última del arte, lo único que justifica todavía su existencia: su imposibilidad para fusionarse armónicamente con la vida cotidiana. Paradójicamente, el arte se justifica por la búsqueda de ese espacio “incondicionado” al que aludía en sus orígenes con la idea de autonomía. Y si tuvo que renunciar a ella como rasgo característico, así como a su carácter absoluto, es porque esa autonomía no viene dada de antemano, sino que debe ser construida. Se trataría entonces de superar la autonomía del arte para alcanzar a desarrollar una práctica verdaderamente autónoma.

La construcción de un espacio de autonomía no puede realizarse únicamente en el plano de una transformación interior, no puede darse en el acto de creación o procesamiento individual de las representaciones artísticas, sino que debe emerger de un proceso colectivo que no tiene por qué estar enfocado a esta finalidad. Partiendo de la deriva relacional, es aquí donde se justifica la aparición de un arte específicamente colaborativo cuyo campo de experimentación es el desarrollo de procesos colectivos incondicionados. Hay que insistir en que se trata de un “campo de experimentación” y no de un marco de prácticas definido, en la medida en que trata de transformar el contexto sociopolítico que lo condiciona. A menudo se banaliza la idea de lo colaborativo, como si se tratase de una nueva taxonomía o una etiqueta comercial, y toda producción artística que aspira a suscitar la atención de críticos e instituciones trata de investirse de este nuevo “valor”, como todos esos productos del mercado alimenticio que se definen como “biológicos”. Pero el valor de lo colaborativo no solo queda así desactivado, sino que puede servir para promover una campaña de publicidad convirtiéndose en “colaboracionista”.

En un contexto de descomposición del viejo paradigma del arte moderno y de crisis del propio régimen de representación vemos emerger las nuevas prácticas colaborativas como un intento de acondicionar desde la institución un nuevo espacio de producción que permita justificar aún su existencia separada. Esto supone una resignificación de las diversas instancias que intervienen en el proceso de configuración del sentido y una refundamentación de la propia práctica artística. Una de las trazas del nuevo paradigma que suelen suscitar mayor volumen de debate es la desaparición del autor, el sujeto del que emana el sentido en el esquema tradicional. Creo que en lo que se viene distribuyendo bajo la etiqueta de “nuevas prácticas colaborativas” el autor sigue muy presente. Puede que haya cedido su presencia aurática, pero sigue siendo un profesional cualificado con competencias específicas. En algunos casos, asume el papel de chamán, o de maestro de ceremonias; en otros se trata de un simple gestor de contenidos, a la manera de un comisario artístico o de un simple jefe de sección; por mucho cuidado que ponga en el desarrollo horizontal del proyecto no dejará de ser una suerte de líder o de responsable directo. Ya se trate de una firma individual o de grupo, los artistas son el núcleo de producción, los detonadores del proceso y sus beneficiarios finales. Puede vérseles aparecer en las asambleas para “ayudar” y exponer su iluminada concepción del activismo para desaparecer una vez concluye su proyecto exhibitivo basado en “la comunidad”. Y no resulta extraño que esta actitud haya convertido en tradicional la desconfianza ideológica de los movimientos sociales hacia el agenciamiento “burgués” del arte.

La propia idea de trabajo en comunidad se vuelve problemática, no tanto porque esa comunidad resulte extrapolada en identidades grupales establecidas de antemano cuanto porque la emergencia de la propia idea de comunidad sería el resultado de un proyecto que ha sido diseñado, promovido, gestionado, y será testeado y cualificado desde fuera de la comunidad en cuestión. Por otra parte, lo que define en buena manera el actual sistema socioeconómico es que en su seno la comunidad no existe, y de existir debe ser destruida por la propia dinámica de producción. Una buena manera de eludir esta dificultad es partir no de la idea de comunidad, sino de conflicto. Esto supone adaptar la lógica del trabajo artístico a la de movimientos o plataformas ciudadanas constituidas en torno a problemáticas específicas (raciales, barriales, de género), y en último término disolver el propio valor estético en los intereses políticos de determinados movimientos sociales. Pero entonces, ¿cuál es la especificidad del papel del artista dentro de estos procesos? ¿Qué les aporta con su trabajo? ¿Coincide su interés y el de la institución que lo financia con los intereses de la colectividad afectada?

Se ha querido ver en la continuidad de un proyecto organizativo más allá de la actividad demiúrgica del artista, o en la consecución de determinados objetivos políticos, ya que no en la producción de objetos referenciales, la clave con la que juzgar el verdadero logro de un proyecto colaborativo. Hablamos entonces de una suerte de artes aplicadas, a la militancia, la terapia o la educación, algo que no constituye ninguna novedad en el plano de la producción artística ni de la organización popular. Sin embargo no es común que una comunidad se politice en base a un proyecto artístico, y sí que tales proyectos generen en la sociedad una suerte de falsa conciencia que disuelva el conflicto en su representación. Todo parece volver a su lugar, después de haberse visto conmovido: el artista en su nuevo papel, el espectador como objeto experimental y la obra como proceso documentado.

La paradoja del artivista

Vemos así configurarse la paradoja de unas prácticas que intentan incorporar aspectos contextuales para transformar sus determinaciones al tiempo que se ven determinadas seriamente por un contexto más amplio que lo impide en último término, que es el sistema productivo y el marco institucional en el que fatalmente se desarrollan. El interés de la administración pública se enfoca a la producción de imágenes de reconocimiento que tracen consensos colectivos y disuelvan el sentido crítico. Los mismos gobiernos que vallan las fronteras con concertinas y expulsan a los refugiados con pelotas de goma financian programas de arte comunitario para lavar sus conciencias y mantener el halo democrático de la civilización. El interés del mercado, por su parte, consiste en producir un ámbito de consumo privilegiado que rentabilice el factor de distinción. Por desgracia, el artista que busca el reconocimiento de su labor a partir de este contexto solo puede aceptar las reglas de su particular juego del lenguaje y todo su engranaje conceptual. Si lo suyo no es una especie de sacerdocio o de ritual chamánico, al menos tiene que hacerse aceptar como profesional. El cuestionamiento de su propia competencia y de su lugar en el sistema productivo sería un acto suicida que sólo podría llevarse a cabo desde la periferia del arte mismo, desde ámbitos específicamente militantes o desde zonas más o menos grises.

En este punto el artista profesional se ve atrapado en los mismos límites y contradicciones que cualquier trabajador de cualquier sector, obligado a sostener con su propio esfuerzo las estructuras que lo explotan y lo anulan. Si además aspira a ubicar su práctica en un plano realizativo hay que hablar entonces de un suplemento de precariedad, conminado como se encuentra a desarrollar procesos críticos y subversivos contra las bases del sistema sin que éste se le caiga encima. Partiendo de esta base, que niega cualquier pretensión idealista de autonomía, quizá el artista debiera incorporar a su vez los usos y prácticas del movimiento obrero, sindicándose frente a los dictados de las instancias política y económica, denunciando sus malas prácticas y neutralizando cualquier iniciativa de control por parte del poder, recurriendo si es preciso a su derecho a la huelga y practicando en último término la autogestión. Esto cuando menos abriría un espacio de seguridad y de confianza que garantizaría una mayor libertad creativa para los trabajadores culturales y les permitiría luchar colectivamente por sus derechos laborales y sociales. No obstante, la incapacidad del medio artístico para organizarse de esta manera parece haber quedado históricamente probada, y no solo por la diversidad de agentes que intervienen en su dinámica según un modelo jerárquico, ni por los restos todavía candentes de individualismo y narcisismo que afectan al artista desde los tiempos modernos, sino porque el arte no puede y no debe finalmente asimilarse al modelo productivo del trabajo.

El arte se presenta por el contrario como la liberación del trabajo, como trabajo emancipado y así juego comprometido. El capital simbólico que es el objeto de su actividad no se ajusta al lecho de Procusto de la producción material de mercancías consumibles. Pues la difusión del pensamiento no produce riqueza de la extracción de plusvalía a partir de la escasez, sino de su libre multiplicación. Esto es algo que enfrenta todo intento de desarrollar una cultura emancipatoria al sistema de producción capitalista. Cuando consumimos un bien cultural ese bien no se agota, sino que se reproduce aumentando su valor para la comunidad. Si nos atenemos a las prácticas realizativas, esta afirmación cobra aún mayor sentido. Ningún “autor” querría de veras, de no verse impelido por las circunstancias, hacer valer sus “derechos” limitando la difusión de su “obra” o impidiendo el acceso a la misma mediante tasas o aranceles. Ésta es otra gran trampa de nuestra civilización y la base de muchas de sus paradojas culturales. Existen ámbitos que no son reductibles a la lógica de la producción, como la educación, la sanidad, la seguridad, la cultura y en general todo aquello que entendemos como “lo común”. Todo el uso que damos a la esfera de la cultura está contaminado de su reducción a dinámicas reproductivas del capital, cuando desde la perspectiva crítica que le es propia consiste precisamente en su negación.

Sin conclusión

Con esto no trato de desacreditar las prácticas artísticas colaborativas en el contexto institucional, sino de situarlas en su lugar como simple epifenómeno de un proceso mucho más amplio que he tratado de definir. Como he señalado al principio, nuestro propósito no es valorativo, sino hermenéutico, y en todo caso hay que desconfiar mucho del dictado de la teoría ante procesos abiertos que no se definen sino a partir de su propia praxis. El trabajo con el contexto implica enfrentar numerosas contradicciones que no siempre se avienen con el carácter puro y extremo de las ideas. Sí me ha parecido interesante destacar que el trabajo con los contextos podría ser mucho más complejo de lo que plantean numerosas iniciativas surgidas al amparo del mundo artístico y académico, y que estos contextos no los definimos a partir de nuestro plan de trabajo, sino que vienen dados. A menudo ciertas intervenciones en la superficie de lo real nos impiden actuar sobre sus bases. Es preciso actuar con conciencia en este terreno, y actuar en consecuencia de la forma más radical posible. Y en este sentido me ha parecido también importante señalar aquellas prácticas que, por su vínculo con la experiencia y su intervención sobre luchas vivas se ajustan mejor que otras a nuestra propuesta de prácticas realizativas.

Partimos de la contradicción y habitamos su espacio movedizo. El cambio social es un objetivo complejo que puede afrontarse desde múltiples frentes, y el artista porta aún el sagrado manto que le permite sabotear los esquemas mentales y hacer de ello su trabajo. Éste puede hacerse con más o menos acierto, con más o menos conciencia, siempre que sepa cabalgar el tigre y mantener la posición. La situación es similar a la que plantea el complejo espacio político en nuestros días: en medio de la mayor crisis de representación a nivel mundial, se exploran vías políticas alternativas.

Pero no es preciso buscar el efecto más notorio del cambio de paradigma estético en los cambios institucionales en la esfera del arte, sino más bien en su desbordamiento social. Desde los años sesenta al menos, y de manera generalizada en los noventa, los movimientos sociales de nuevo cuño (luchas antiglobalización, derecho a la vivienda, movilizaciones contra la guerra) son conscientes de que el campo de batalla no se da sólo en el terreno político, sino sobre todo en el plano cultural y en las costumbres, y han incorporado usos, instrumentos y competencias que tradicionalmente estaban reservados al artista, apropiándoselos para un uso social. Han aprendido a desviar imágenes y conceptos, a utilizar cámaras y herramientas de programación, a producir manifiestos y campañas consensuados en asambleas, a generar memes que discurren sin atribución alguna, a transformar las calles en espacios de lucha. Esto se hizo bastante evidente en mayo de 2011, cuando la multitud tomó de forma imprevisible las plazas y creó una ciudad dentro de la ciudad, una sociedad alternativa y un frente de lucha que, lejos de haberse disuelto como creen los desinformados, ha quedado inscrito en la memoria colectiva y sigue inspirando a numerosas asambleas. Me gusta evocar siempre este ejemplo en la medida en que constituye, en mi experiencia personal, la expresión más acabada de “obra total” que supera todas las separaciones.

Luis Navarro. Revista Archivo de prácticas colaborativas 01

Instituto Do It Yourself, Vallecas, 2019

REFERENCIAS:

ADAMS, Don Alden; GOLDBARD, Arlene (2001): Creative Community. The Art of Cultural Development. Mahwah, Rockefeller Foundation.

AUSTIN, John Langshaw (1962): How to Do Things with Words, Cambridge, Harvard University Press. Cómo hacer cosas con palabras: Palabras y acciones, Barcelona, Paidós, 1982.

BENJAMIN, Walter (1936): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Original en francés publicado en Magazine for Social recherche, vol. 5, 1936. Discursos interrumpidos I, Buenos Aires, Taurus, 1989.

BLANCO, Paloma (2005): “Prácticas artísticas colaborativas en la España de los años nopventa”, en Desacuerdos 2, Diputación Foral de Gipuzkoa, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, UNIA arteypensamiento.

BOURRIAUD, Nicolas (1998): Relational Aesthetics. Paris, Presses du réel. Estética relacional, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2004.

BRETON, André (1935): Position politique du surréalisme. París, Editions du Sagittaire. Posición política del surrealismo, Madrid, Arena Libros, 2016.

BURGER, Peter (1974): Theorie der Avantgarde. Berlín, Suhrkamp Verlag. Teoría de la vanguardia. Barcelona, Península, 2000.

CLARAMONTE, Jordi; RODRIGO, Javier (2008): “Arte colaborativo: política de la experiencia”. Blog Estética y Teoría del arte. Escritos inéditos. http://jordiclaramonte.blogspot.com/2008/05/arte-colaborativo-politica-de-la.html

CLEVELAND, William (2011): “Arts-based Community Development: Mapping the Terrain”, en VV.AA.: A Working Guide to the Landscape of Arts for Change, Washington, Americans for the Arts. https://www.americansforthearts.org/sites/default/files/Bcleveland%20Trend%20Paper.pdf.

DUCASSE, Isadore (1868): Les chants de Maldoror. París, Imprimerie Balitout. Los cantos de Maldoror. Madrid, Cátedra, 1988.

GRACE, H. Paul Grace (1967): Studies in the Way of Words. Harvard University Press, 1991.

GUILLAMET, Laia; ROCA, David: “La doble cara del arte colaborativo: El cruce entre teoría y praxis”, en interartive, 2017. https://interartive.org/2013/08/arte-colaborativo

INTERNATIONALE SITUATIONNISTE (1957-1972): Internationale Situationniste. París, Champ Libre, 1975. Internacional Situacionista (3 vols.). Madrid, Literatura Gris, 1999-2001.

JAKOBSON, Roman (1963). Essais de linguistique genérale. París, Minuit. Ensayos de lingüística general. Barcelona, Ariel, 1984.

LACY, Suzanne (ed.): Mapping the Terrain: New Genre Public Art, Seattle, Bay Press, 1995.

LADAGGA, Reinaldo (2006): Estética de la emergencia. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006.

LASSWELL, Harold (1927): Propaganda Technique in the World War. New York, Peter Smith, 1938.

NAVARRO, Luis (ed.): Industrias Mikuerpo. Un proyecto de gestión cultural independiente (1994-1999). Madrid, Traficantes de Sueños, 2010.

NAVARRO, Luis: “Estética del 15M”, en revista Nolens Volens n.º 6, Madrid, Universidad Europea, 2012.

PALACIOS GARRIDO, Alfredo: “El arte comunitario: origen y evolución de las prácticas artísticas colaborativas”, en Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social, # 4, Madrid, 2009.

SEARLE, John (1969): Speech Acts: An essay in the Philosophy of language. Cambridge University Press. Actos de habla. Ensayos de filosofía del lenguaje, Madrid, Teorema, 2017.

SOUSA, Pere entrevistado por Luis Navarro en “Genealogía de la prensa marginal española”, revista Amano nº 8, Industrias Mikuerpo 1998.

VV.AA.: Modos de hacer : arte crítico, esfera pública y acción directa, Universidad de Salamanca, 2001.