En Argentina, desde su fundación, el poder —estatal, oligárquico y a veces abiertamente fascista— ensaya una y otra vez la misma coreografía: cometer el crimen, borrar la escena y silenciar a quienes la narran. Así se construyó la fortuna de terratenientes y patrones; así se persiguió a quienes pusieron nombre a los fusilados. Lo sabemos por las Madres de Plaza de Mayo, testigos incómodas de una verdad que no prescribe, y lo confirma el caso que nos convoca: Osvaldo Bayer, historiador anarquista cuya memoria fue atacada el pasado 25 de marzo por una topadora que quiso convertir en escombros lo que su gente había levantado.

Este texto narra esa doble escena: la del borrado y la de la respuesta. Primero, el golpe seco de la máquina; después, la reconstrucción como práctica común de resistencia. Lo que sigue es la crónica de ese gesto y de su contraescena.

1. La Topadora

El pasado 25 de marzo, un día después de que Argentina —sumida en la pesadilla mileísta— conmemorara el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, evocando el golpe militar de 1976, el poder, en un claro gesto de revancha, volvió la vista hacia su viejo enemigo: el escritor, periodista y anarquista Osvaldo Bayer.

Sin previo aviso, una topadora de Vialidad Nacional, bajo la excusa de que el monumento erigido en su honor en Río Gallegos, Santa Cruz —su provincia de origen— obstaculizaba el desagüe del agua en los períodos de lluvia, demolió por completo la estructura que sostenía la efigie del libertario.

Curioso celo el de una institución vial en un país sin obra pública.

El hecho no fue en absoluto aislado. Es coherente con la historia argentina contemporánea: una historia de borrados, de intentos de recuperación y de nuevos aniquilamientos, cuya versión actual se expresa en la retórica de la motosierra.

En el caso de Osvaldo Bayer, perseguido toda su vida, la demolición del monumento en Santa Cruz no fue solo contra su figura, sino también contra la historia que jamás se cansó de contar: la de la clase obrera perseguida y asesinada en la Argentina.

Bayer fue uno de sus narradores más lúcidos. En La Patagonia rebelde reconstruyó la huelga de los peones rurales de la Patagonia, quienes se alzaron contra la explotación de los patrones —en muchos casos ingleses— y fueron reprimidos por el Ejército Argentino al mando del teniente coronel Héctor Benigno Varela, enviado por el entonces presidente Hipólito Yrigoyen.

Al término de esos acontecimientos, en 1921, más de 1.500 obreros rurales habían sido fusilados en Santa Cruz, en una de las masacres más brutales de la historia nacional.

A través de sus investigaciones, Osvaldo Bayer reconstruyó con obstinación un mecanismo histórico que se repite bajo distintos gobiernos y discursos: el de una democracia que castiga a los pobres cuando se organizan y que, cuando fracasa, termina deviniendo fascista.

Ese mismo impulso represivo que operó en Santa Cruz en 1921 reapareció en Formosa en 1947, cuando la Gendarmería y la Fuerza Aérea, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, asesinaron a un millar de indígenas del pueblo pilagá en la Masacre de Rincón Bomba.

Ambas matanzas —la obrera y la indígena— conforman el reverso trágico de Argentina: una historia de sangre y silencio, donde la memoria siempre llega tarde y el olvido gobierna primero.

2. Proscrito y Querido

La historia oficial hizo del sur un escenario sin testigos. En 1921 selló partes, quemó papeles, ascendió verdugos y convirtió la Patagonia en un cementerio sin lápidas. Seis años después, en esa misma tierra austral, nacería Osvaldo Bayer, el joven que, al ser llamado a cumplir el servicio militar obligatorio, se negó a obedecer y fue condenado a barrer oficinas de oficiales y calabozos durante dieciocho meses.

Bayer entendió pronto el mecanismo represivo que gobernaba su país. En 1958 fundó el diario La Chispa en Río Gallegos, donde denunció a los estancieros, las complicidades policiales y dio voz a los peones rurales. La Gendarmería respondió con la gramática habitual: clausura, amenazas de muerte y expulsión. Llegó a Buenos Aires y continuó con la misma obstinación, organizando prensa y sindicato, hasta terminar preso en 1963 durante un allanamiento. La máquina del olvido lo había fichado, y ya nunca más se olvidaría de él.

En los sesenta llevó su obstinación un paso más lejos y abrió el archivo que nadie se atrevía a tocar: recorrió estancias, registró testimonios, cotejó partes militares y reconstruyó, escena por escena, la huelga de los peones de Santa Cruz. De esa pesquisa nacieron los cuatro tomos de Los vengadores de la Patagonia trágica (1967–1972), su antídoto contra el silencio. La respuesta no tardó: censura, listas negras y, a la primera oportunidad, el exilio. En junio de 1976, con la Triple A respirándole en la nuca y la dictadura ya en marcha, Bayer partió a Berlín. Allí terminó de escribir lo que en su país no le permitían publicar. Así nació la película La Patagonia Rebelde (Héctor Olivera, 1974), que ganaría el Oso de Plata en Berlín y sería prohibida en Argentina, con sus copias perseguidas con la misma saña con que la dictadura hacía desaparecer a miles de argentinos.

Volvió en 1983 con la consigna de siempre: resistir al olvido. Reeditó libros, abrió debates, incomodó a nacionalistas casposos y a uniformados de pasillo. En 1995, bajo el gobierno privatizador de Carlos Menem, su hermano Eduardo Menem impulsó en el Senado la declaración de Bayer como persona non grata. Un apellido que, tres décadas después, vuelve a aparecer en el gobierno que ordenó el derribo de su monumento.

En Bayer, el anarquismo no fue nostalgia ni pose, sino método: desobedecer como ética, investigar como insumisión y escribir como un acto político que arrebataba al poder su relato para devolvérselo a quienes lo habían vivido. Por eso molestaba tanto: porque, en lugar de arqueología, practicaba exhumaciones y ponía los huesos sobre la mesa exigiendo rendir cuentas. Su escritura no hablaba desde la nostalgia, sino desde la urgencia de desvelar la crueldad de un sistema que opera sobre la destrucción de la memoria para despojarnos y que, en esa misma destrucción, encuentra la forma de perpetuarse.

De ahí que la escena de la topadora del 25 de marzo de 2025 no sea un exabrupto, sino la actualización de una pedagogía antigua: ocultar, disciplinar, borrar—ahora con retórica de motosierra. Pero tras la demolición llega el momento de la reconstrucción: la reconstrucción como hecho de resistencia y como chispa capaz de reencender la historia.

3. La memoria no se demuele, se multiplica

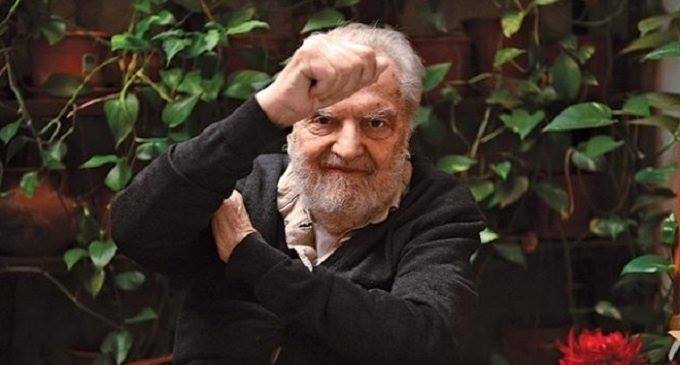

El monumento a Osvaldo Bayer fue inaugurado en Río Gallegos, su ciudad natal, en marzo de 2023, como homenaje popular al hombre que escribió contra el poder y en defensa de los olvidados. Se erigió con aportes comunitarios, frente al viento y al polvo del sur, con la misma modestia con que Bayer escribió toda su vida: sin pedir permiso. A la vera de la ruta, con el rostro sereno, miraba hacia el horizonte patagónico, ese mismo paisaje que fue testigo de las huelgas obreras y los fusilamientos que él rescató del olvido.

La obra fue creada por el escultor Miguel Jerónimo Villalba, heredero de una tradición familiar de artesanos y artistas públicos. Su taller, Arte Villalba, dirigido junto a su padre, Miguel Ángel Villalba, ha levantado monumentos en todo el país, pero ninguno con un peso simbólico tan radical como este. La figura de Bayer, hecha de hierro y viento, se convirtió en un punto de encuentro para vecinos, docentes, estudiantes y viajeros, recordando que la historia no está cerrada mientras haya quien la continúe.

El 25 de marzo de 2025, la escultura fue demolida por orden estatal. Pero de ese acto de violencia nació un nuevo proyecto, una respuesta colectiva que retoma el propio método de Bayer: convertir el golpe en memoria y la herida en testimonio. Así surgió “Reconstruir Bayer”, una iniciativa impulsada por Arte Villalba junto con Esteban Bayer y la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer de Villa La Angostura. No se trata de reemplazar lo destruido, sino de transformar los escombros en cimientos.

El nuevo Paseo de la Memoria Osvaldo Bayer se construirá sobre el lugar profanado, integrando los fragmentos del monumento original dentro de un conjunto de gaviones que albergarán también piedras recolectadas en los sitios donde fueron fusilados los obreros patagónicos. Así, la materia rota se utiliza para resignificar la herida. El proyecto adopta la estética del contramonumento, rechazando la solemnidad del mármol y proponiendo una experiencia viva y táctil, donde el visitante no contempla, sino que camina, recuerda y confronta.

El proyecto incorpora también una forma de participación colectiva: la creación de una serie limitada de esculturas de Bayer, realizadas por Arte Villalba. Cada una de ellas no es un objeto de recuerdo, sino una pieza viva del proceso. Al adquirirla, cada persona pasa a formar parte de la reconstrucción, contribuyendo con un gesto concreto a levantar el nuevo memorial. En ese intercambio sencillo —una figura pequeña para reconstruir una grande— se cumple la vieja enseñanza de Bayer: la solidaridad como arquitectura.

“La memoria no se demuele. Se multiplica.” no es una consigna, sino una constatación. El poder puede destruir un monumento, pero no puede con una comunidad que recuerda. De los restos del hierro demolido surgirá una nueva forma, y allí donde el Estado intentó borrar la memoria cruceña, la efigie de Bayer seguirá zurrando al viento patagónico la memoria de los olvidados.

Carlos de Castro, Buenos Aires, 30 de octubre de 2025.